Giacomo Leopardi e il progetto delle "Opere"

2.7. La lingua: il vago e il pellegrino

Nel 1819 Leopardi, con la scrittura dei primi idilli, mette in versi la poetica del «vago», che ricerca una lingua che riesca a sfumare, evocare, alludere. Leopardi nello Zibaldone teorizzerà la differenza tra i termini, le voci della scienza, e le parole:

Le parole come osserva il Beccaria (trattato dello stile) non presentano la sola idea dell’oggetto significato, ma quando più quando meno immagini accessorie. Ed è pregio sommo della lingua l’aver di queste parole. Le voci scientifiche presentano la nuda e circoscritta idea di quel tale oggetto, e perciò si chiamano termini perchè determinano e definiscono la cosa da tutte le parti. Quanto più una lingua abbonda di parole, tanto più è adattata alla letteratura e alla bellezza ec. ec. e per lo contrario quanto più abbonda di termini, dico quando questa abbondanza noccia a quella delle parole, perchè l’abbondanza di tutte due le cose non fa pregiudizio. (Zib. 109-110)

Le parole fanno la lingua della poesia, che non rappresenta la realtà, ma la “finge”, ne restituisce un’immagine senza limiti e ineffabile:

Le parole irrevocabile, irremeabile e altri, produrranno sempre una sensazione piacevole (se l’uomo non vi si avvezza troppo), perchè destano un’idea senza limiti, e non possibile a concepirsi interamente. E però saranno sempre poeticissime: e di queste tali parole sa far uso, e giovarsi con grandissimo effetto il vero poeta. (Zib. 1534, 20 agosto 1821).

Su un altro piano di lavoro, ma negli stessi anni, sta nascendo un’altra lingua. Lo Zibaldone dell’estate del 1820 testimonia la lettura del Saggio sul gusto di Montesquieu: è una lettura che porta il poeta a sviluppare una personale «teoria della grazia» che consiste in ciò che è «fuori dall’uso», in una ricerca di una sorta di «disarmonia» tra gli elementi.

Se osserveremo bene in che cosa consista l’eleganza delle scritture, l’eleganza di parola, di un modo ec., vedremo ch’ella sempre consiste in un piccolo irregolare, o in un piccolo straordinario o nuovo, che non distrugge punto il regolare e il conveniente dello stile o della lingua, anzi gli dà risalto, e risalta esso stesso; e ci sorprende che risaltando, ed essendo non ordinario, o fuor della regola, non disconvenga; e questa sorpresa cagiona il piacere e il senso dell’eleganza e della grazia delle scritture.[…] Il pellegrino delle voci o dei modi, se è eccessivamente pellegrino, o eccessivo per frequenza ec. distrugge l’ordine, la regola, la convenienza, ed è fronte di bruttezza. Nel caso contrario è fonte di eleganza in modo che se osserverete lo stile di Virgilio o di Orazio, modelli di eleganza a tutti i secoli, vedrete che l’eleganza loro principalissimamente e generalmente consiste nel pellegrino dei modi e delle voci, o delle loro applicazioni a tal uso, luogo, significazione, nel pellegrino delle metafore ec. (Zib. 1323-1324, 14 luglio 1821).

Da qui deriva la ricerca di una lingua lontana dall’uso corrente, «pellegrina» (il termine compare per la prima volta nella citazione dello Zibaldone che si è appena letta), che sarà la caratteristica delle Canzoni, per le quali Leopardi cerca una lingua che non lasci indifferente il lettore, che sottragga le parole alla banalizzazione dell’uso.

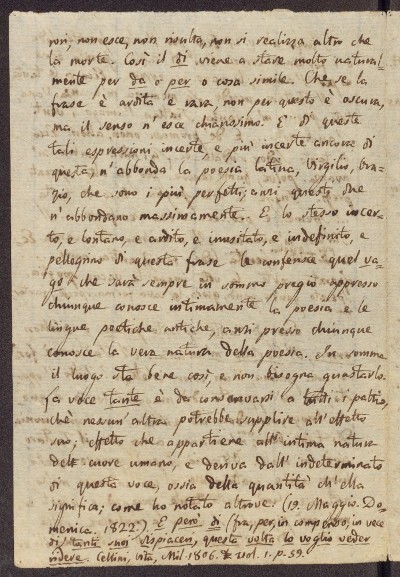

A comprendere meglio questa idea torna utile l’autografo dell’Ultimo canto di Saffo, dove Leopardi commenta l’espressione «di tante | sperate palme e dilettosi errori»: «Lo stesso incerto, e lontano, e ardito, e inusitato, e indefinito, e pellegrino di questa frase le conferisce quel vago che sarà sempre in sommo prego appresso a chiunque conosce intimamente la poesia».

A conclusione del libro del ’24, proprio per giustificare questa lingua scriverà le Annotazioni, una «moderna apologia» (Italia 2016, 64) alla propria operazione poetica.