Pietro Bembo e le "Prose della volgar lingua"

2.14 La norma linguistica

Le affermazioni e le soluzioni linguistiche adottate nel Terzo Libro delle Prose permettono di riflettere non solo sulla storia della lingua italiana, ma sulla variazione linguistica e sulla natura fluida del concetto di norma. Alcuni tratti dell’italiano «neostandard» trovano attestazione già nell’opera bembiana. Si possono prendere, per esempio, le pagine che Bembo dedica all’utilizzo dei pronomi personali complemento in funzione di pronomi personali soggetto:

Hora il nostro ragionamento ripigliando dico, Che sono de gli altri; che in vece di nome si pongono: sì come si pone ELLI; che è tale nel primo caso: come che ELLO alle volte si legga dagli antichi posto in quella vece; et nel Petrarcha altresì: et ha LUI negli altri nel numero del meno: la qual voce s'è in vece di Colui alle volte detta, et da’ poeti: sì come si disse dal Petrarcha […] et da’ prosatori: sì come si vede nel Boccaccio […]. Né solamente negli altri casi, ma anchora nel primo caso pose il Boccaccio questa voce in luogo di Colui, quando e’ disse, «Si vergognò di fare al monaco quello, che egli, sì come lui, havea meritato». […] Posela etiandio Dante nel primo caso in quella vece, quando e' disse nel suo Convito: «Dunque se esso Adamo fu nobile, tutti siamo nobili: et se lui fu vile, tutti siamo vili». (Prose 3 XVI; cc.LXIIIIv-LXVr)

Elli (insieme all’accezione arcaica Ello) viene accolto come forma corretta del pronome personale soggetto di terza persona, mentre Lui figura come pronome per i casi obliqui. Tuttavia, Bembo elenca diversi esempi, in poesia e in prosa, dell'utilizzo del pronome complemento in funzione di soggetto, come nel caso del passo tratto dal Convivio (IV, XV, 4), che conferma l’attestazione, già nel Trecento, dell’utilizzo di Lui in luogo di Egli, oggi nettamente predominante, insieme a Lei, su Egli/Ella (Serianni 2016, p. 242).

Inoltre, Bembo fa notare come sia Petrarca che Boccaccio abbiano utilizzato la forma obliqua del pronome personale di terza persona in luogo del pronome Colui, non solo per le forme oblique, ma anche in occasioni in cui ci si sarebbe aspettato l’utilizzo del pronome soggetto, come nell’esempio tratto da Boccaccio (Decameron I, IV, 22). Bisogna precisare, però, che la regola individuata dall'autore per i pronomi da usare insieme al «come» con funzione comparativa è diversa da quella che entrerà nell’uso: secondo Bembo, nel momento in cui la parola con cui si instaura la comparazione (il primo termine di paragone) riveste la funzione di soggetto della frase, il pronome che segue il «come» deve essere espresso nello stesso modo (per un approfondimento sull'evoluzione storica del sintagma e sull'elaborazione di questa norma bembiana nel corso della composizione delle Prose, vd. Patota 2017, Capitolo quinto).

Un altro spunto interessante in questo senso si trova nel capitolo LXIV, dedicato alle congiunzioni subordinanti, tra cui figura che nel suo valore di subordinante generico (il "che polivalente"), un costrutto di utilizzo frequente, soprattutto nell’italiano parlato, il cui grado di accettabilità è ancora variabile, sia in rapporto al contesto d’uso sia al tipo di subordinazione espressa dalla congiunzione. Negli esempi bembiani, che assume valore causale e finale:

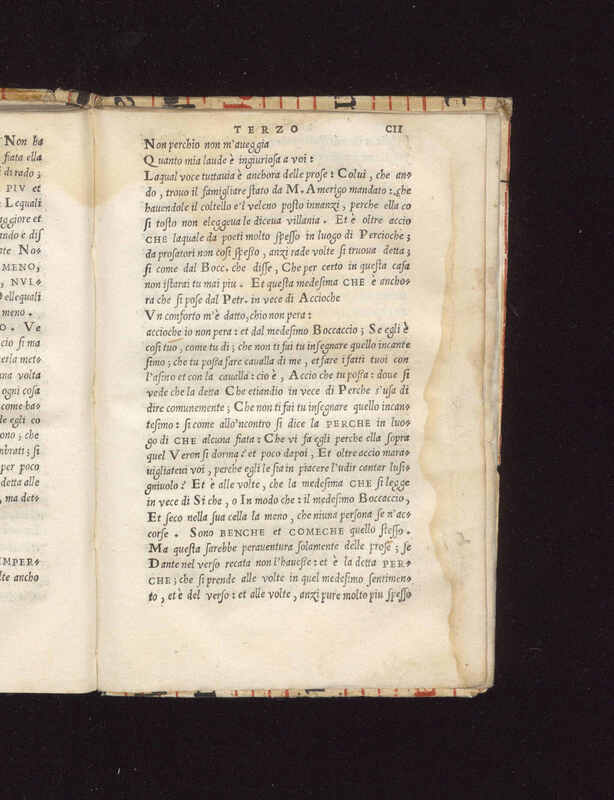

Et è oltre acciò CHE la quale da’ poeti molto spesso in luogo di Percioché; da’ prosatori non così spesso, anzi rade volte si truova detta; sì come dal Boccaccio che disse, «Che per certo in questa casa non istarai tu mai più». Et questa medesima CHE è anchora che si pose dal Petrarcha in vece di Accioché

Un conforto m’è dato, chio non pera […] (Prose 3 LXIV; c.CIIr)